近日,上海交通大学医疗机器人研究院2024年国际学术论坛-在体微成像与传感,暨生物医学工程学院MED-X高峰系列论坛,于上海交通大学唐仲英楼C100会议室举办,论坛由亿纳谱创始人、上海交通大学钱昆教授主持,与会师生共同探讨了在体微成像与传感最新研究进展。

主题报告

来自直觉基金会(Intuitive Foundation)的Catherine Mohr总裁,作“Surgical Robotics Making images into data”的主题报告,深入探讨了外科手术机器人如何通过将医学影像转化为数据,为现代医学带来革命性改变。她强调,医学影像技术(如MRI和CT扫描)的发展结合人工智能和机器学习,使外科手术机器人能够实时解析和应用复杂的解剖数据,从而为外科医生提供更精准的操作指导。这种数据驱动的方法不仅提升了手术的成功率,还显著减少了患者的创伤和恢复时间。还探讨了外科手术机器人在个性化医疗中的应用,通过分析患者独特的生理特征,实现针对性治疗。此外,展望了外科机器人在自动化水平提升、远程手术以及资源有限地区医疗服务中的潜力,展示了科技在医学领域的深远影响,这一报告不仅体现了技术的现状,也启发了未来医学发展的新方向。通过外科手术机器人将医学影像转化为数据,为在体微成像与传感领域提供了一种实时解析复杂解剖结构的先进工具,从而支持更精准的微创操作和个性化医疗应用。

Catherine Mohr总裁进行学术报告

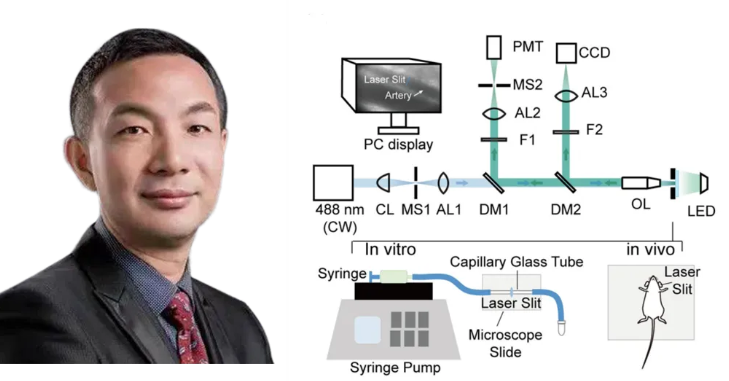

北京大学魏勋斌教授作题为循环肿瘤细胞检测的主题报告,以小鼠皮肤荧光标记细胞计数为切入点,详细介绍了在体流式细胞仪的创新技术,通过光学柱面压缩形成测量视窗,并结合共聚焦光学技术对特定血管进行精准测量,从而实现循环细胞的在体、实时、无损、定量检测。该技术不仅成功揭示了循环肿瘤细胞的昼夜节律,还展示了其在监测临床试验药代动力学中的重要应用,为药物临床试验提供了一种无创的检测工具。此外,魏教授分享了在监测纳米颗粒和小型细胞外囊泡研发中的最新进展,为在场科研人员带来了新的思路和启发。利用在体流式细胞仪实现循环细胞的实时、无损检测,展示了在体微成像与传感技术在动态监测和药物开发中的应用潜力。

来自复旦大学的江一舟教授以“三阴性乳腺癌的分子分型和精准治疗”为主题系统地介绍了三阴性乳腺癌(TNBC)的分子分型及其临床意义,强调了这一类型乳腺癌在生物学特征、预后和治疗反应上的独特性。江教授详细讲解了不同分子亚型在基因表达、肿瘤微环境以及免疫逃逸等方面的差异,并探讨了这些差异如何影响精准治疗策略的选择。他还分享了目前在三阴性乳腺癌治疗中的最新进展,包括免疫疗法、靶向治疗及化疗的联合应用,并展望了未来个性化治疗的方向。江教授的报告不仅增进了与会者对三阴性乳腺癌的理解,也为临床实践中如何进行精准治疗提供了宝贵的思路和启示。通过分子分型与精准治疗策略,结合肿瘤微环境的分析,为在体微成像与传感技术在肿瘤异质性研究中的应用提供了重要参考。

江一舟教授进行学术报告

来自复旦大学的仰大勇教授围绕“细胞复杂环境中化学组装难控制,与细胞交互水平低”这一问题,引出了DNA这一近乎完美的精准化学材料。随后,仰大勇教授展示了双滚环扩增这一技术,解决了传统的滚环扩增技术的不可控问题,制备出可控组装DNA分子网络凝胶。仰大勇教授指出,双滚环DNA水凝胶可以用于临床样本的诊断和疾病的治疗。此外,仰教授锚定细胞功能的精准调控和基因药物递送的应用,展示了细胞内DNA纳米组装体的原位组装。仰大勇教授特别提到肿瘤细胞和正常细胞的端粒酶差异,并巧妙应用这一特性实现了DNA网络在肿瘤细胞中的特异性组装,为缓解传统化疗手段对正常细胞的不可逆伤害这一问题提出新的解决方案,报告最后仰大勇教授介绍了该技术在现有疾病上的有效治疗效果以及前景。

仰大勇教授进行学术报告

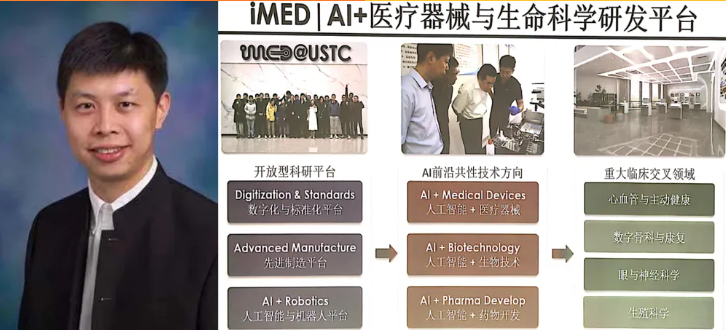

来自中国科学技术大学的潘挺睿教授以“Iontronic intelligence-Enabled Medical Wearables”为主题,作了一场精彩的学术报告。在报告中,潘教授深入探讨了“离子电子学”(Iontronics)技术在智能医疗可穿戴设备中的原位检测应用,尤其是如何利用离子导电材料与电子学的结合,推动可穿戴设备在健康监测、疾病诊断等方面的创新发展。他介绍了离子电子学的基础原理,并阐述了其在传感、能量存储、智能反馈等方面的优势,展示了这些技术如何使可穿戴设备具备更高的灵敏度、响应速度以及更长的使用寿命。潘教授还分享了在智能医疗可穿戴设备领域的一些前沿研究成果,强调了离子电子学在未来个性化健康管理中的潜力。此次报告不仅为与会者提供了新的技术视角,也推动了跨学科的创新思维,激发了大家对智能医疗领域未来发展的深入思考。离子电子学技术通过增强可穿戴设备的原位检测能力,为在体微成像与传感技术的便携化与智能化发展开辟了新的方向。

潘挺睿教授进行学术报告

来自浙江大学的潘远江教授以“先进质谱技术及其应用”为主题,作了一场精彩的学术报告。在报告中,潘教授详细介绍了质谱技术的发展历程及其在现代科学研究中的广泛应用,特别是在生物医学、环境科学和材料科学等领域的前沿进展。他深入探讨了先进质谱技术的原理,包括高分辨率质谱、质谱成像、定量分析等方面,阐述了这些技术如何帮助研究人员深入理解复杂的分子结构和动态变化。潘教授还结合实际案例,展示了质谱技术在蛋白质组学、代谢组学及疾病早期诊断等方面的具体应用,并展望了质谱技术在精准医疗和个性化治疗中的潜在前景。先进质谱成像技术为在体微成像与传感领域提供了高分辨率的分子级动态监测手段,在精准医疗研究中具有广阔应用前景。

潘远江教授进行学术报告

会议小结

“在体微成像与传感”论坛集中展示了领域内的最新技术与研究进展,体现了多学科融合的重要性。手术机器人结合医学影像数据的研究,凸显了在体成像对精准微创操作的支持作用。在体流式细胞检测技术,实现了实时、无创的细胞和分子监测,为临床诊断和药物研发带来突破。分子分型与组装技术在肿瘤诊疗中的应用,深化了在体传感对疾病异质性和个性化治疗的推动作用。先进的成像和可穿戴检测技术,则展现了在体微成像与传感在健康监测和精准医疗领域的广阔前景。随着多学科协同创新的发展,该领域有望在个性化医疗、疾病早期检测以及资源受限环境下的医疗服务中发挥更大的社会与临床价值。